Instructions particulières (IP 142.1.2-2) : Procédures d'inspection des cultures de semences de céréales et de céréales à petits grains

Cette page fait partie du répertoire des documents d'orientation (RDO).

Vous cherchez des documents connexes?

Recherche de documents connexes dans le répertoire des documents d'orientation.

Mise à jour : 2 avril 2024

L'inspection d'une culture de semences généalogiques a pour but d'inspecter de manière impartiale l'isolement, l'état et la pureté de la culture de semences, et de produire un Rapport d'inspection de culture de semences présentant les constatations pour l'Association canadienne des producteurs de semences (ACPS). L'inspecteur de cultures de semences doit décrire la culture de semences et ses environs tels qu'ils lui sont apparus au moment de l'inspection.

Sur cette page

- 1.0 Portée

- 2.0 Références

- 3.0 Définitions

- 4.0 Procédures d'inspection particulières

- Annexes

- Annexe I : Descriptions des espèces de céréales

- Annexe II : Descriptions et diagrammes du blé, blé dur (durum), triticale et épeautre

- Annexe III : Description et diagrammes de l'orge

- Annexe IV : Description et diagrammes de l'avoine

- Annexe V : Description et diagrammes du seigle

- Annexe VI : Description, diagrammes, et maladies d'alpiste des Canaries, du lin, et de sarrrasin

1.0 Portée

Les présentes instructions particulières (IP) décrivent les grandes lignes et les procédures qu'un inspecteur de cultures de semences doit suivre pour examiner les cultures de semences généalogiques d'orge, d'avoine, de triticale, de blé, de seigle, de sarrasin, d'alpiste des Canaries, du lin, de blé hybride, et de seigle hybride. Ces procédures d'inspection de cultures de semences fournissent à l'ACPS la certitude que les semences produites ont été évaluées quant à leur conformité aux exigences de pureté variétale au champ et aux normes de culture énoncées dans la Circulaire 6 de l'ACPS, Règlement et procédures canadiens pour la production des semences pédigrées (la Circulaire 6).

2.0 Références

Les publications consultées pour la rédaction des présentes IP sont celles mentionnées dans le Cadre réglementaire du programme des semences (CRPS) 101 – Définitions, acronymes et références du programme des semences

Les publications suivantes ont également été utilisées :

- Fehr, Walter R. Principles of Cultivar Development, Volume 2, Crop Species. London. 1987.

- Stoskopf, Neal C. Cereal Grain Crops, Virginia. 1985.

- Hervey-Murray, CG. The Identification of Cereal Varieties. 1980.

- Stallknecht, GF, Gilbertson KM, Ranney JE. Alternative Wheat Cereals as Food Grains: Einkorn, Emmer, Spelt, Kamut, and Triticale (en anglais seulement). Progress in new crops. Alexandria, VA. 1996.

- UPOV, 2017. Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

3.0 Définitions

Pour les besoins des présentes IP, les définitions données dans le CRPS 101, dans a circulaire 6 et les définitions suivantes s'appliquent :

- Aleurone

- protéine granulaire dans la couche la plus externe de l'endosperme de graines ou de grains de céréales; la variation de couleur de la couche de l'aleurone est utilisé pour distinguer les variétés d'orge

- Anthèse

- stade de la floraison où les anthères éclatent, le pollen est rejeté et le stigmate est prêt à recevoir le pollen dispersé.

- Anthocyane

- pigment végétal variant du rouge au violet au bleu

- Avoine géante

- forme mutante commune trouvé dans les cultures d'avoine; parfois nommée avoine végétative ou « avoine monstrueuse »; ces mutants sont beaucoup plus grands que les plants d'avoine normaux et ils ont des feuilles très larges; les plants sont habituellement plus verts et beaucoup plus tardifs que les autres plantes; ils peuvent produire ou non des panicules, et s'ils en produisent, souvent, ces panicules ne produiront pas de graines avant la récolte.

- Baguette

- l'axe de l'épillet qui porte les fleurs

- Balle

- fragments de paille ainsi que de glumes et glumelles enlevés du grain au cours du battage ou de la transformation

- Barbe (Arête)

- prolongement marqué de la glume ou du lemme mesurant plus de 30 mm

- Barbule

- barbe courte mesurant de 5 mm à 30 mm

- Épillets surnuméraires

- les épillets surnuméraires apparaissent aux noeuds inférieurs, à angle droit par rapport aux épillets normaux; produits par une forte proportion des épis chez certaines variétés de blé et de triticale; leur taille et leur développement sont variables; chez les variétés qui produisent beaucoup d'épillets surnuméraires, les épis ont un aspect échevelé ou irrégulier, parce que ces épillets sont disposés de manière aléatoire le long du rachis

- Fleurette

- ensemble des étamines, carpelles et lodicules enveloppés par un lemme et un paléa

- Fatuoïde

- forme mutante parfois appelée « fausse folle avoine » trouvée dans les cultures d'avoine; en général, ses barbes noires, épaissies et proéminentes sont faciles à distinguer à maturité

- Glabre

- sans projection ni pubescence

- Glume

- les 2 bractées situées à la base de l'épillet, chez les céréales et les autres graminées

- Glumelle

- enveloppe extérieure du grain, incluant le lemme et le paléa, qui peuvent être faciles à détacher, comme chez le blé, ou adhérer au grain, comme chez l'orge vêtue

- Hybride

- première génération provenant d'un croisement entre 2 plantes différentes de la même espèce et qui donne souvent comme résultat une plante plus vigoureuse et plus performante que l'un ou l'autre des parents

- Inflorescence

- chez les céréales, partie supérieure de la plante, comprenant les fleurs en groupe et un axe central, le rachis

- Lemme

- bractée inférieure ou dorsale de l'épillet entourant la graine; chez le blé, le lemme est facile à enlever par battage; tandis que chez l'orge et l'avoine vêtues, il peut adhérer au grain

- Lignée A

- lignée mâle stérile; lignée ou population qui est mâle stérile; plantes femelles qui ne produisent pas de pollen; lignée femelle à partir de laquelle les semences descendantes sont récoltées

- Lignée B

- lignée ou population mâle fertile capable de maintenir la stérilité mâle dans la descendance de la lignée A; lignée ou population qui, croisée avec des plantes mâles stériles (lignée A), maintient la stérilité mâle; lignée mâle qui produit du pollen viable

- Lignée restauratrice/R

- lignée ou population utilisée comme parent mâle qui a la capacité de restaurer la fertilité des lignées ou populations mâles stériles lorsqu'elle est croisée avec elles

- Lodicule

- petite écaille à la base de l'ovaire dans une fleur des graminées; considérée comme un périanthe rudimentaire

- Monoïque

- une espèce dont les organes reproducteurs mâles et femelles sont portés par la même plante

- Noeud

- point de la tige où apparaissent les feuilles, les pousses ou les fleurs

- Nu

- grain qui ne possède pas d'enveloppe extérieure ou dont cette enveloppe est facile à détacher

- Paléa

- glumelle supérieure qui avec le lemme, forme 2 bractées qui entourent le fleuron d'une plante graminée

- Panicule

- inflorescence de l'avoine, constituée d'un axe central et de ramifications primaires et secondaires

- Pollinisation

- le processus du transfert de pollen depuis une anthère (organe mâle de la fleur) jusqu'à la surface stigmate de l'extrémité du pistil (organe femelle de la fleur)

- Rachis

- prolongement de l'épillet, où sont fixées les fleurettes

- Speltoïde

- formes mutantes communes dans les champs de blé; il existe plusieurs variantes, dont la plus commune et remarquable, appelée « haute tardive » qui est plus haute et plus tardive que la forme normale de la variété; les épis sont plus longs, plus minces et distinctement rétrécis de la base au sommet; les glumes sont fortement carénées, leur troncature est carrée, et elles sont généralement rigides et ne peuvent pas être décollées de l'épillet sans se briser; les formes speltoïdes tendent à s'éliminer d'elles-mêmes, en raison de leur maturation tardive et de leur grain petit, peu fertile et difficile à battre

- Stérilité masculine cytoplasmique

- incapacité d'une plante à produire du pollen viable à cause de facteurs cytoplasmiques transmis par la mère

3.1 Synonymes communs des termes morphologiques

- arêtes et barbes

- paillettes et glumes

- chaume, paille et tige

- glabre et sans pubescence

- glaucescence et présence de cire

- tête, épi, inflorescence et fleur

- vêtu, couvert

- lemme, bractée ou glumelle inférieure

- paléa, paléole et bractée ou glume supérieur

4.0 Procédures d'inspection particulières

L'inspection des cultures de semences généalogiques de céréales et de céréales à petits grains devrait être menée en conformité avec l'IP 142.1.1 – Inspections des cultures de semences généalogiques, ainsi que les instructions fournies dans cette IP.

Des conditions ou exigences spécifiques pour différents types de cultures sont également abordés dans les sections du présent document portant sur les types spécifiques de cultures.

4.1 Exigences en matière d'inspection

Chaque culture de céréale doit être inspectée 1 fois, entre l'épiaison et la maturité. L'inspection des cultures céréalières traditionnelles est effectuée après l'anthèse et lorsque les caractéristiques distinctives sont visibles. Le blé dur (durum) doit être inspecté lorsque la couleur de la barbe est visible. L'inspection de l'avoine est préférable lorsque les plants sont encore verts car il est plus facile de distinguer les différences dans la couleur des plants. Toutefois, lorsque l'avoine est mature, il est plus facile de trouver l'avoine fatuoïde étant donné que le bout des fleurons fendent et les glumes vides sont les plus visibles. Dans tous les cas, l'inspection ne doit pas être effectuée si tard dans la saison que les parties de la plante sont dégradées et que les caractéristiques ne peuvent pas être facilement observés. Voir la section 4.1.1 pour le calendrier d'inspection spécifique des céréales hybrides certifiées et la section 4.1.2 pour le calendrier des lignées parentales de céréales hybrides.

La plupart des céréales cultivées étant des plantes autofécondées, elles ne requièrent en général que de petites distances d'isolement entre les différentes variétés ou les cultures non généalogiques d'une même espèce. Toutefois, comme le seigle est une culture à pollinisation croisée, il exige une plus grande distance d'isolement entre les différentes variétés ou les cultures de seigle non généalogiques.

Les inspecteurs de cultures de semences doivent se référer à la Circulaire 6 pour plus de détails sur les exigences d'isolement, l'utilisation antérieure des terres et d'autres exigences relatives à l'inspection des types de cultures spécifiques.

L'inspecteur de cultures de semences trouvera aux annexes I à V les descriptions générales des diverses espèces de céréale et des caractères servant à en identifier les variétés.

Pour le sarrasin et l'alpiste des Canaries, une inspection doit être effectuée lorsque la culture est en fleur. Les cultures de lin doivent être inspectées à la pleine floraison et l'inspection doit avoir lieu le matin. Voir l'annexe VI pour les descriptions, les diagrammes et les maladies du sarrasin, de l'alpiste des Canaries et du lin.

4.1.1 Inspection de culture de production certifiée de céréales hybrides

Dans le cas de la production de semence certifiée, les 2 lignées parentales qui contiennent environ 92 % de mâles stériles (parent femelle) et 8 % de mâles fertiles (parent mâle libérant du pollen) sont mélangées (composites) et semées dans le champ en mélange technique. Une autre méthode de production serait de semer des semences de lignée restauratrice (semence de parent mâle) distincte et la lignée A en rangées ou en baies.

Il est nécessaire d'avoir les descriptions de variétés des 2 lignées parentales à des fins de comparaison au cours de l'inspection. La description de variété de la descendance résultante (semence hybride certifiée) n'est pas utilisée lors de l'inspection.

Pour les semences certifiées, les comptages sont effectués dans les lignées fertiles et stériles de la même manière que dans la production de mélange de variétés lorsque semées comme un mélange technique (composites). Si les semences sont semées en baies ou en rangées, les comptages officiels ne sont effectués que dans la lignée A, car les plantes de la lignée restauratrice sont généralement enlevées avant d'avoir produit des graines et d'être récoltées pour la production de semences. Les impuretés dans la lignée R ne sont signalées que lorsque ces impuretés ne sont pas observées dans la zone de comptage.

Lorsque des plantes de lignée A fertiles ou partiellement fertiles sont observées, elles sont rapportées comme hors types dans les céréales hybrides.

Les rangs de garde ne sont pas considérés comme faisant partie du champ. Lorsqu'il y a des rangs de garde, l'inspecteur doit vérifier que la variété plantée dans ces rangs est la même que la variété de parent mâle décrite. De plus, il doit vérifier si d'autres variétés de la culture inspectée sont présentes dans le rang de garde pour voir si de la pollinisation croisée a pu se produire avec la culture inspectée.

Calendrier d'inspection du seigle hybride certifié

Les cultures de seigle hybride doivent être inspectées pendant l'anthèse. La lignée fertile (parent mâle) sera en floraison tandis que la lignée stérile (parent femelle) libère peu ou pas de pollen. Les hors types libérant du pollen qui sont différents de la lignée fertile sont visibles à ce moment-là.

Calendrier d'inspection du blé hybride certifié

Le calendrier des inspections diffère selon qu'il s'agit de blé hybride planté en mélange technique (composite) ou en production en baies et rangées au champ. La production de mélanges techniques (composite) de cultures destinées à la production certifiée de blé hybride de stérilité mâle cytoplasmique (SMC) doivent être inspectées au moins une fois par un inspecteur autorisé après que les plantes ont acquis la couleur de plants matures, pour rapporter les plants hors-types. La production en baie ou en ligne des cultures destinées à la production certifiée de blé hybride SMC doit être inspectée au moins deux fois par un inspecteur autorisé. La première inspection doit être effectuée au cours de l'anthèse pour signaler les pertes de pollen dans la lignée A. La deuxième inspection doit être effectuée après que les plantes ont pris leur couleur d'origine pour signaler les plantes hors-type. Les descriptions des variétés peuvent inclurent d'autres exigences.

4.1.2 Inspection des cultures de lignées parentales hybride

Production de semences parentales hybrides de lignée A

Les semences distinctes de lignée B (semences parentales mâles) et de lignée A (semences parentales femelles) sont généralement plantées en rangées ou en baies. On compte uniquement les plantes de lignée A, car les plantes de lignée B sont habituellement enlevées avant d'avoir produit des graines, et seules les plantes de lignée A sont récoltées pour leurs semences. Il est nécessaire d'avoir les descriptions de variétés des 2 lignées parentales à des fins de comparaison au cours de l'inspection.

Les rangs de garde ne sont pas considérés comme faisant partie du champ. Lorsqu'il y a des rangs de garde, l'inspecteur doit vérifier que la variété plantée dans ces rangs est la même que la variété de parent mâle décrite. De plus, il doit vérifier si d'autres variétés de la culture inspectée sont présentes dans le rang de garde pour voir si de la pollinisation croisée a pu se produire avec la culture inspectée.

Lorsque des plantes de lignée A fertiles ou partiellement fertiles sont observées, elles sont rapportées comme hors types.

Calendrier d'inspection des cultures de semences parentales de seigle hybride de lignée A

Les parcelles contenant des plantes mâles stériles (semences parentales femelles) de lignée A doivent être inspectées pendant l'anthèse pour rapporter les plantes de lignée A qui libèrent du pollen.

Calendrier d'inspection des cultures de semences parentales de blé hybride de lignée A

Les parcelles contenant des plantes mâles stériles de lignées A (semences parentales femelles) nécessitent 2 inspections. La première inspection doit être effectuée pendant l'anthèse pour signaler les mues polliniques dans les plantes de la lignée A. La deuxième inspection doit être effectuée après que les têtes aient pris une couleur mature pour signaler les plantes hors-type.

Calendrier d'inspection des cultures de semences parentales hybrides de lignée B et de lignée R

Les parcelles de seigle et de blé hybrides de lignées parentales B (mainteneurs mâles) et R (restauratrices) doivent subir une 1 inspection. L'inspection des lignées B et R de blé hybride doit être effectuée après que le sommet de l'épi a acquis la couleur de plants matures pour rapporter les hors types et les autres variétés. L'inspection des lignées parentales B et R de seigle hybride doit être effectuée après l'épiaison, lorsque les plantes sont suffisamment matures pour présenter les caractéristiques de la variété.

4.2 Inspection des cultures de mélanges des variétés pour la gestion de la résistance aux phytoravageurs

Les semences généalogiques de variétés de blé tolérantes aux phytoravageurs sont vendues comme composantes d'un mélange de variétés de semences avec une petite proportion d'une variété vulnérable (variété de refuge) afin de prolonger l'utilité du caractère de tolérance dans les cas où les phytoravageurs ne voyagent pas très loin au-delà de leur site d'émergence, la variété de refuge (vulnérable) est disséminée à travers la variété tolérante plutôt que d'être semée en bordure ou en bloc.

Si les variétés tolérantes aux phytoravageurs sont semées en monocultures, cela augmente la pression de sélection des mutations pour surmonter le caractère de tolérance dans la population de phytoravageurs. Dans la plupart des cas, de 5 % à 15 % du mélange de variétés doit être constitué de la variété vulnérable dans le but de fournir un refuge efficace.

Note : Les inspecteurs de cultures de semences ne sont pas censés vérifier les proportions relatives des variétés tolérantes et vulnérables à la culture de semences inspectée.

Les inspecteurs de cultures de semences doivent consulter les descriptions de variété (DV) pour les 2 variétés du mélange de variétés. Lorsqu'ils observent des plantes qui ne sont pas conformes à la description de la variété, les inspecteurs de cultures de semences doivent déterminer si la plante déviante est une plante de la variété vulnérable disséminée, un variant décrit soit de la variété tolérante ou vulnérable, ou un hors type. L'inspecteur de culture de semences doit fournir autant de détails que possible sur la façon dont les plantes non conformes diffèrent de la norme des variétés.

4.3 Préparation du Rapport d'inspection de culture de semences

En plus des instructions générales fournies dans l'IP 142.1.1 Inspection des cultures de semences généalogiques, voici les facteurs clés pour compléter le Rapport d'inspection de cultures de semences pour les culture spécifiques.

Toutes les céréales – signalement des plants plus hauts

Les inspecteurs de cultures de semences n'ont pas à rapporter les plants plus hauts s'ils sont plus courts (et qui autrement conformes) que les dimensions indiquées dans la définition de l'annexe I même s'ils sont décrits comme étant des variants dans la description de variété. Les inspecteurs doivent indiquer une deuxième caractéristique pour décrire les plants plus hauts, ou noter « autrement conforme » comme deuxième caractéristique.

Avoine

Lorsque les fatuoïdes (fausse folle avoine) ou de l'avoine géante sont observés dans une culture d'avoine, elles doivent être incluses dans les comptes comme des hors-types. La folle avoine est rapportée comme mauvaise herbe en fréquence. Il n'est pas nécessaire de rapporter la présence d'avoine stérile, mais elle fait partie de l'état général des mauvaises herbes de la culture.

Blé

Si des formes de blé speltoïdes ou semi-aristées (barbes à la partie supérieure) sont observées, ils doivent être rapportés comme hors types.

Lorsque des plants partiellement fertiles mâles stériles (lignée A) ou des plants mâles fertiles stériles (lignée A) sont observés, ils sont rapportés comme hors-types dans le blé hybride pour la production de parcelles parentales certifiées et stériles mâles (lignée A). Les parents de blé hybride et de lignée A ont de grandes distances d'isolement par rapport aux autres variétés de blé. Dans le Rapport d'inspection de culture de semences, l'inspecteur doit ajouter un commentaire dans la section « Commentaires sur l'isolement / Section sur l'isolement des cultures à pollinisation libre »; par exemple, « Aucun trouvé dans 100 m. »

Orge

Si l'inspecteur observe le charbon dans une culture d'orge, il doit l'indiquer dans le Rapport d'inspection de culture de semences, dans la case « Maladie » de la section « État de la culture ». Il faut aussi noter l'emplacement et la fréquence (rare, peu, nombreux).

Seigle

Comme le seigle est une espèce à pollinisation libre, l'inspecteur de culture de semences doit porter une attention particulière aux cultures voisines. Cela nécessite d'indiquer la variété, la distance et, le cas échéant, le statut généalogique d'autres cultures du même type adjacentes à la culture. Si une partie de la récolte inspectée est enlevée au lieu d'avoir une distance d'isolement, l'inspecteur doit indiquer la distance qui a été enlevée.

Sur le Rapport d'inspection de culture de semences, l'inspecteur doit ajouter un commentaire dans la section « Commentaires sur l'isolement / Section sur l'isolement des cultures à pollinisation libre »; par exemple, « Aucun trouvé dans 500 m. »

Céréales hybrides – signalement des rangs de bordure

Comme les rangs de bordure ne sont pas considérés comme faisant partie du champ, s'ils sont utilisés, ils formeront la bande d'isolement et devront être déclarés comme dans l'exemple suivant :

| Largeur de la bande | Description de la bande | Condition | Description de la culture adjacente |

|---|---|---|---|

| 3 m | rangs de bordure | Bon | maïs |

Si des contaminants hors-type ou nocifs sont trouvés dans les rangs de bordure ou dans la distance d'isolement requise, l'état d'isolement doit être évalué comme "Mauvais."

Sarrasin

Le sarrasin est une culture à pollinisation libre et nécessite une grande distance d'isolement. Sur le Rapport d'inspection de culture de semences, l'inspecteur doit ajouter un commentaire dans la section « Commentaires sur l'isolement / Section sur l'isolement des cultures à pollinisation libre »; par exemple, « Aucun trouvé dans 200 m. »

Lin

Dans le cas du lin, le moment de la journée où la culture a fait l'objet d'une inspection, et le pourcentage de plants en fleurs doivent être inscrits sur le Rapport d'inspection de culture de semences.

Les plantes de lin dont les tiges sont fasciées ne doivent pas être signalées.

4.4 Utilisation précédente du terrain

L'inspecteur de culture de semences doit se référer à la Circulaire 6 afin de déterminer les conditions pour la production d'une culture de semences généalogiques sur des terres auparavant occupées par des types de cultures semblables.

Annexes

Annexe I : descriptions des espèces de céréales

La présente annexe décrit les caractères observables au moment de l'inspection chez les principales espèces habituellement cultivées pour la production de semences de statut généalogique.

La culture de semences est inspectée afin d'observer la pureté variétale et l'identité variétale basée sur une comparaison avec les descriptions des caractéristiques morphologiques spécifiques fournis dans le DV pour la variété.

Le tableau suivant décrit certains caractères visuels morphologiques de plusieurs espèces de céréales qui sont utilisés pour l'inspection des cultures de semences généalogiques de céréales. Les autres caractères qui sont spécifiques à chaque espèce de céréale sont décrits aux annexes II à V.

| Espèces | Caractère | Description du caractère |

|---|---|---|

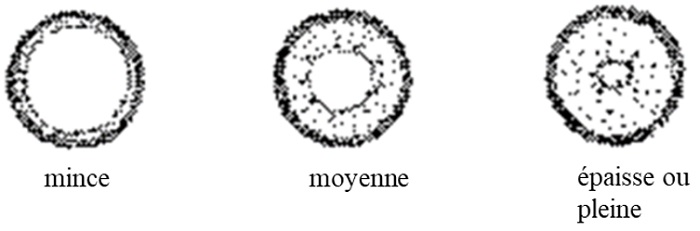

| blé, blé dur, épeautre, triticale | mœlle de la paille | Il faut faire une coupe nette de la paille, à mi-longueur de la paille du dernier entre-nœud sous l'épi. L'épaisseur de la paroi de la paille dépend de la quantité de mœlle – ou tissu mou – présente sous l'épiderme dur; la paille peut être qualifiée de mince, de moyenne ou d'épaisse ou pleine. Ce caractère ne doit pas être considéré comme un critère absolu d'identification, car il peut varier selon le climat et les conditions du milieu. Chez les variétés résistantes aux cèphes, la paille est toujours épaisse ou pleine, car l'abondance de mœlle constitue un mécanisme de défense contre les cèphes. (Voir l'annexe II) |

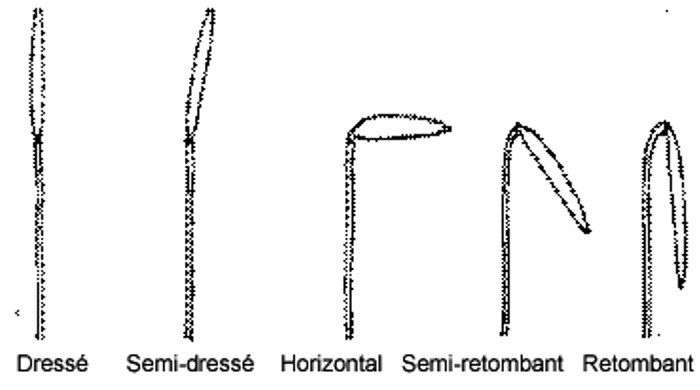

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale, seigle | port de l'épi (à maturité) | Le port de l'épi peut être décrit des manières suivantes : dressé, semi-dressé, incliné, horizontal, semi-retombant, ou retombant. |

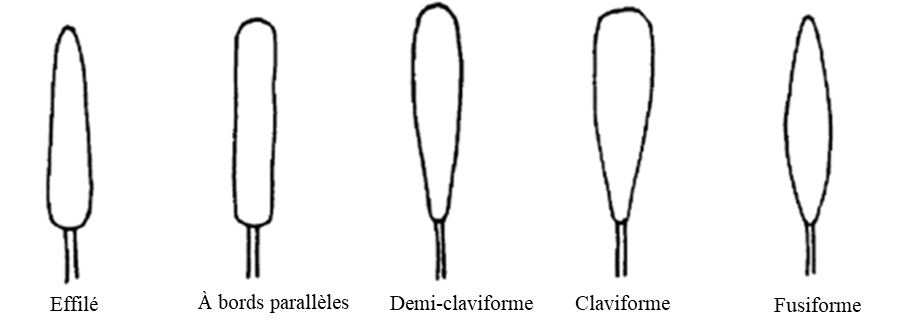

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale, seigle | forme de l'épi | La forme de l'épi est souvent déterminée par sa densité en termes de la répartition des grains. Un épi court dont la répartition des grains est très dense est généralement claviforme. |

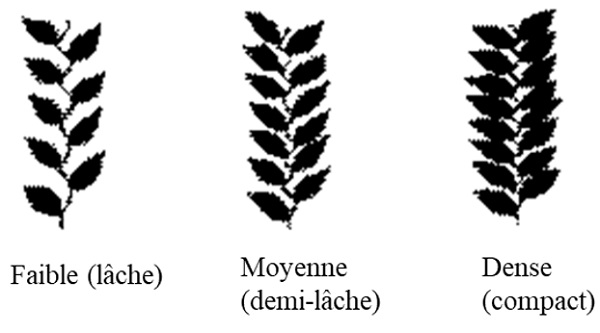

| blé, blé dur, épeautre, seigle, triticale | densité de l'épi | La densité de l'épi est déterminée par la longueur relative des articles du rachis. L'épi peut ainsi être qualifié de lâche à dense. L'épi est qualifié de lâche lorsque, vu de côté, il présente des espaces entre les grains, en raison de la longueur des articles du rachis. (Voir l'annexe II) |

| avoine, orge | caractère nu ou vêtu du grain | Les variétés d'avoine et d'orge sans téguments sont pratiquement « nues » et les grains se séparent facilement des glumelles (lemme et paléole). Tandis que pour les variétés d'avoine et d'orge vêtues, les glumelles adhèrent fermement aux grains. |

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale | pubescence de la partie inférieure de la glume | Chez certaines variétés peu communes, les glumes sont tapissées de poils fins qui ressemblent à un feutrage ou à une fine fourrure. La pubescence des glumes est un caractère très distinctif; la pubescence des glumes peut être qualifiée d'absente ou de présente. |

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale | longueur des barbes | La longueur des barbes au-delà du sommet de l'épi varie grandement. Elle peut être supérieure à la longueur de l'épi ou inférieure à celle-ci. Les barbes sont d'au moins 30 mm. |

| blé, blé dur, épeautre, triticale | longueur des barbules | Une barbule peut mesurer de 5 mm à 30 mm. Si la longueur des barbules est inférieure à 5 mm, l'épi est considéré comme ayant des barbules et des barbes absentes. |

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale | glaucescence | Chez de nombreuses variétés, une couche cireuse appelée pruine recouvre les surfaces de la plante. Les plants sans pruine peuvent avoir un aspect luisant, tandis que chez les plants avec glaucescence, la mince couche de substance cireuse constituant la pruine est plutôt mate, de couleur blanche, gris pâle ou bleu clair. Les dernières feuilles et l'épi sans pruine semblent alors vert-jaune, plutôt que vert-bleu. Les meilleurs endroits où examiner ce caractère sont la base de la face ventrale du lemme, la partie inférieure du paléa et la tige. La répartition de la pruine sur la plante dépend en partie des conditions environnementales. |

| blé, blé dur, épeautre, orge, triticale, avoine | hauteur de la plante (grands plants hors-types ou variantes) | Si un plant est beaucoup plus grand que les autres plants cultivés dans la zone immédiate et que la population de plants est uniforme, on peut utiliser comme caractéristique la hauteur du plant pour décrire la pureté variétale. En guise de ligne directrice, pour pouvoir qualifier un plant de « grand », tous les épis d'un même plant dans le cas :

|

| blé, épeautre, blé dur, triticale | dépressions internes des glumes | Ces zones foncées ou ombrées sont dues à la pression qu'exerce la face externe du lemme. Elles sont clairement visibles entre les nervures de la glume, depuis la base de la glume jusqu'au bec ou à la troncature. Les dépressions internes peuvent être absentes, petites, moyennes ou grandes. |

Annexe II : Description et diagrammes du blé, blé dur (durum), triticale et épeautre

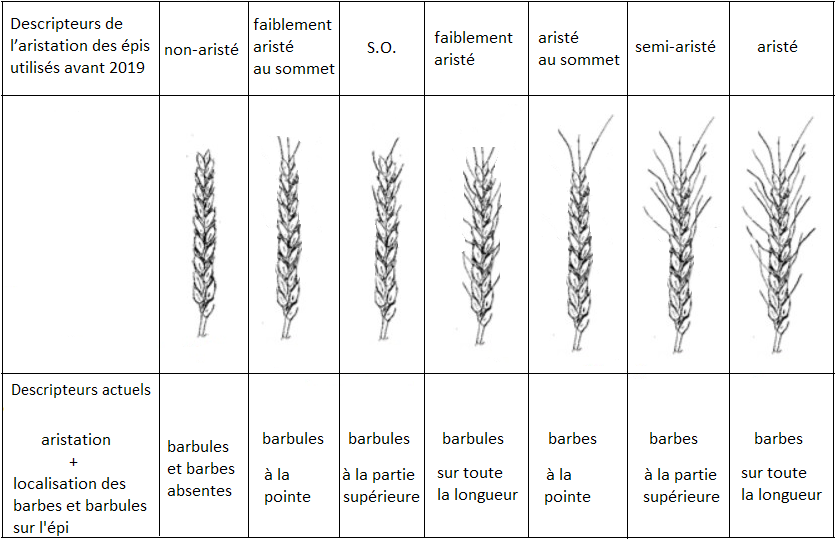

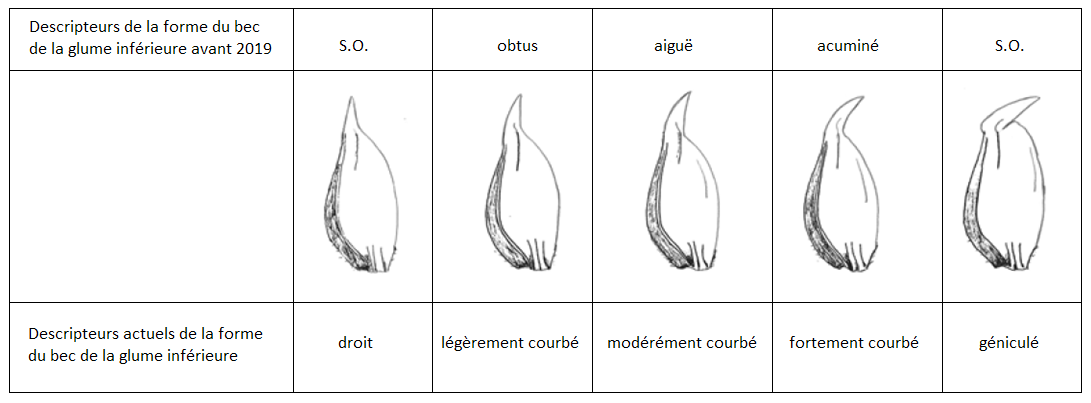

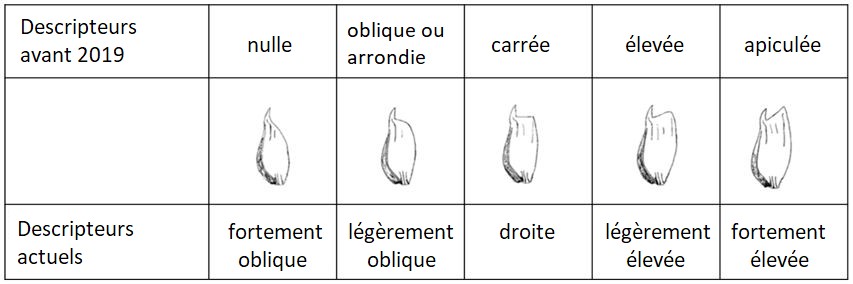

En réponse aux changements de 2019 concernant les exigences en matière de description des variétés, les descripteurs et les diagrammes du blé, du blé dur, de l'épeautre, du triticale, de l'orge et de l'avoine contenus dans ce document ont été modifiés afin de refléter la manière dont les variétés sont décrites depuis 2019. Certaines descriptions des variétés publiées avant 2019 ont été mises à jour. Les inspecteurs doivent utiliser les termes plus récents (actuels) énumérés dans ce document pour décrire les hors-types/variants sur le Rapport d'inspection de culture de semences.

Description du blé, blé dur (durum) et de l'épautre

Le blé est une espèce monoïque à fleurs parfaites (y compris les 2 parties reproductrices mâles et femelles sur la même fleur). Il se reproduit sexuellement par pollinisation directe. Le taux de pollinisation croisée est généralement inférieur à 3 % mais atteint peut-être parfois 10 % chez certains génotypes ou dans certains milieux. L'inflorescence est un épi composé à croissance définie. Les épillets sont disposés de façon alterne le long du rachis. Chaque épillet comporte 2 glumes (bractées vides) enveloppant l'ensemble des fleurs de l'épillet, qui sont au nombre de 2 à 9. Chaque fleur est en outre enveloppée par 2 glumelles, le lemme et le paléa.

Il existe 3 types de blé; le blé de printemps, le blé d'hiver et le blé dur. Le blé d'hiver appartient à la même espèce que le blé de printemps (Triticum aestivum), et ses variétés sont identifiées au moyen des mêmes caractères. La seule différence entre ces 2 types de blé tient au fait que le blé d'hiver exige une vernalisation, c'est-à-dire une exposition à des températures fraîches et à des jours courts, pour que le processus de reproduction soit déclenché. Le blé d'hiver (blé d'automne) est planté vers la fin de l'été, (ou début de l'automne). Il se comporte comme une plante herbacée la première année. Les fleurs et les semences seront produites l'été suivant, plus tôt que les variétés de blé de printemps ensemencé au printemps.

Le blé dur (Triticum turgidum spp. durum) est une espèce distincte du blé de printemps ou d'hiver. L'épi et le col de l'épi sont plus compacts que chez le blé de printemps ou d'hiver, et leur coupe transversale est à peu près carrée. Le blé dur est toujours barbu. Les différentes variétés de blé dur peuvent parfois être distinguées par la couleur de leur arête (noir ou blanc) qui s'exprime lorsque les plants s'approchent de la maturité. La couleur d'arête peut être affectée par le gel (le blanchiment) ou d'autres influences environnementales.

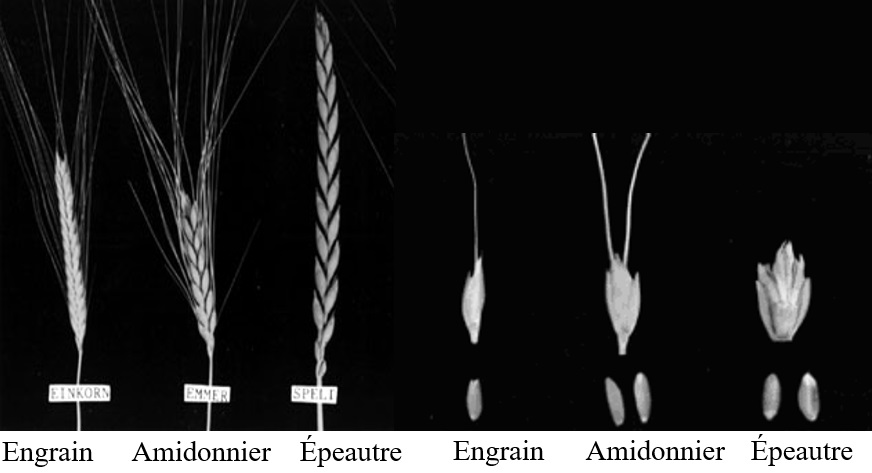

Lors de l'inspection d'une culture de semence généalogique, il est très important de se rappeler qu'il existe d'autres espèces de blé, l'engrain, l'amidonnier et l'épeautre qui sont des précurseurs des céréales d'aujourd'hui. L'engrain, l'amidonnier et l'épeautre sont souvent désignés sous l'appellation de « blés vêtus », étant donné que leurs grains ne se séparent pas du lemme, de la paléole ou de la glume au battage de la récolte. Étant donné que ces espèces sont certifiées en petites quantités au Canada, dans le cadre des inspections de cultures de semences, il est possible de les découvrir sous forme d'impuretés.

On doit faire particulièrement attention lorsqu'on découvre du blé aux épis blanchis, car il se peut que ce ne soit pas un hors type. Le Fusarium est souvent la cause des épis blanchis, mais ils peuvent être également causés par les maladies comme le piétin échaudage, le piétin verse, la strie céphalosporienne, les insectes comme le cèphe du blé, ou la mouche des tiges du blé, ou par un problème dû aux conditions environnementales ou à un herbicide. Pour plus de renseignements, voir CropPest Ontario, volume 16, numéro 6 (17 juin 2011).

Description du triticale

Le triticale (Triticosecale) est un croisement entre le blé et le seigle, qui ressemble au blé quant à ses caractères morphologiques mais présente une croissance plus vigoureuse caractéristique du seigle. Il en existe des variétés de triticale de printemps et des variétés d'hiver. La plante est de hauteur variable et tend à produire moins de talles que le blé.

L'inflorescence est un épi qui ressemble davantage à celui du blé qu'à celui du seigle et est souvent beaucoup plus grand que celui du blé ou du seigle. Comme chez le blé et le seigle, l'épi comporte une série de 30 à 40 épillets disposés de façon alternée le long du rachis. Chaque épillet renferme de 4 à 8 fleurs; en général, seulement 3 des fleurs sont fertiles. Chaque épillet est entouré de 2 glumes, et chaque fleur est enveloppée par 2 glumelles, le lemme et le paléa. Le sommet du lemme se rétrécit généralement en une arête de 7 cm à 10 cm; cette longueur varie selon les variétés. Le triticale est facile à battre, car les glumelles n'adhèrent pas au grain.

La plante se reproduit par auto-pollinisation, le pollen étant libéré à l'intérieur de la fleur. La durée de l'anthèse varie selon les variétés mais est généralement plus longue que chez le blé, ce qui rend le triticale davantage sujet à la pollinisation croisée. L'anthèse débute normalement dans la partie médiane de l'épi, lorsque celui-ci a fini d'émerger de la gaine de la dernière feuille. Chez bon nombre de variétés de triticale, la maturité du grain survient une ou 2 semaines plus tard que chez le blé.

Liste des caractères pouvant servir pendant l'inspection des cultures des variétés du blé, de l'épeautre et du triticale

- hauteur de la plante (y compris la tige et l'épi, mais excluant les barbes)

- épaisseur de la mœlle de la paille

- caractères du nœud supérieur

- pubescence

- glaucescence

- caractères de l'épi

- port

- aristation et localisation des barbes et barbules

- couleur

- densité

- longueur (excluant des barbes)

- forme

- glaucescence

- caractères des barbes ou des barbules

- port

- couleur

- longueur

- caractères de la glume inférieure (mieux observé sur les épillets dans le tiers moyen de l'épi)

- longueur et largeur

- forme du bec

- longueur de bec

- forme de la troncature

- largeur de la troncature

- pubescence

Diagrammes du blé, du blé dur (durum), de l'épeautre et du triticale

Description du diagramme de l'épaisseur de la mœlle de la paille

Ce diagramme montre les différentes épaisseurs de mœlle de la paille (coupe transversale de la paille à mi-longueur du dernier entre-nœud sous le col de l'épi), soit mince, moyenne et épaisse ou pleine (remplie ou quasi remplie de mœlle).

Description du diagramme de la densité de l'épi

Ce diagramme montre 3 différentes densités de l'épi, soit faible (lâche), moyenne (demi-lâche) et dense (compact).

Tableau 2. Comparaison des descripteurs de l'aristation de l'épi avant 2019 et actuels

Source : Adapté de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

Description du tableau de l'aristation de l'épi

Ce tableau montre 7 épis de blé et les descripteurs de l'aristation de l'épi actuels et ceux utilisés avant 2019 : barbules et barbes absentes (non-aristé), barbules à la pointe (faiblement aristé au sommet), barbules à la partie supérieure (S.O.), barbules sur toute la longueur (faiblement aristé), barbes à la pointe (aristé au sommet), barbes à la partie supérieure (semi-aristé) et barbes sur toute la longueur (aristé).

Lorsque l'on utilise les descripteurs actuels, « l'aristation » est combiné avec la « localisation des barbes et barbules sur l'épi » pour créer une description complète.

Une barbule peut mesurer de 5 mm à 30 mm. Une barbe a une longueur supérieure à 30 mm.

Source : UPOV, 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

Description du diagramme de la forme de l'épi

Ce diagramme montre 5 formes d'épis de blé : effilé, à bords parallèles, demi-claviforme, claviforme et fusiforme.

Tableau 3. Comparaison des descripteurs de forme du bec de la glume inferieure avant 2019 et actuels

Source : Adapté de UPOV, 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

Description du tableau de la forme du bec de la glume inférieure

Ce tableau montre 5 types de troncatures de la glume : droit, légèrement courbé, modérément courbé, fortement courbé ou géniculé. Il présente également les descripteurs utilisés avant 2019 : obtus, aiguë et acuminé.

Source : UPOV, 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

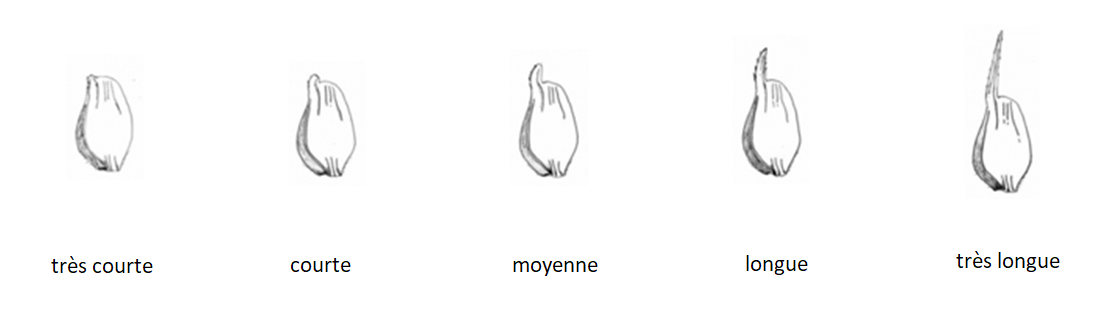

Description du diagramme de la longueur

Ce tableau montre 5 longueur différentes du bec de la glume : très courte, courte, moyenne, longue et très longue.

Source : Adapté de UPOV, 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

Description du tableau de la forme de la troncature de la glume inférieure

Ce tableau montre 5 types de troncatures de la glume : fortement oblique, légèrement oblique, droite, légèrement élevée et fortement élevée. Il présente également les descripteurs utilisés avant 2019 : nulle, oblique ou arrondie, carrée, élevée et apiculée.

Source : UPOV, 2017. Blé – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève.

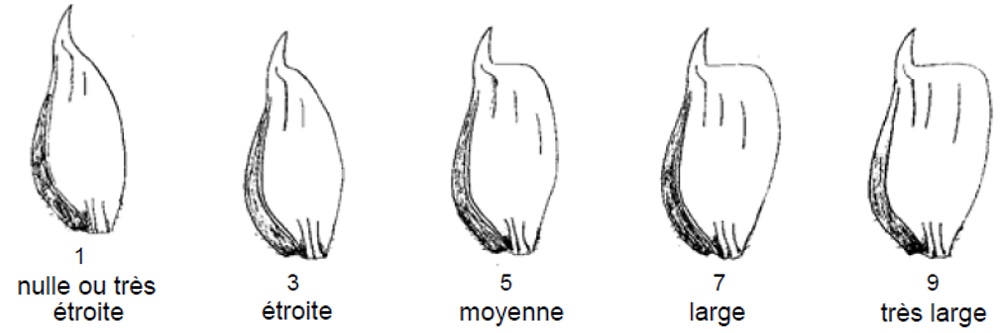

Description du diagramme de la largeur de la troncature de la glume inférieure du blé

Ce diagramme montre 5 types de largeur de la troncature de la glume : nulle ou très étroite, étroite, moyenne, large et très large.

Description des photos de l'épi et de l'épillet de l'engrain, de l'amidonnier et de l'épeautre

2 photos sont présentées; la première montre les épis de l'engrain, de l'amidonnier et de l'épeautre; la seconde montre les épillets pour ces 3 mêmes variétés.

Annexe III : Descriptions et diagrammes de l'orge

On distingue 2 principaux types d'orge cultivée, l'orge à 2 rangs et l'orge à 6 rangs. Chez les 2 types, chaque nœud du rachis porte 3 épillets (1 épillet central et 2 épillets latéraux), et chaque épillet ne renferme qu'une fleur. Ces groupes de 3 épillets sont disposés de façon alterne le long du rachis. Chez l'orge à 2 rangs, les épillets latéraux sont stériles, tandis que l'épillet central est fertile, ce qui ne laisse que 2 rangs de grains sur le rachis. Chez l'orge à 6 rangs, comme toutes les fleurs peuvent être fertiles, l'épi produit 6 rangs de grains, visibles lorsque l'épi est observé en coupe transversale ou par le dessus. Toutes les espèces cultivées d'orge se reproduisent naturellement par pollinisation directe.

Outre cette distinction entre orges à 2 et à 6 rangs, on pourra distinguer les orges d'hiver et de printemps, les orges nues et vêtues, les orges à grain et à fourrage vert ainsi que les orges brassicoles et les orges de provende. Certaines variétés d'orge à fourrage vert exigent des distances d'isolation plus grandes, spécifiées par le sélectionneur. Cette particularité est inscrite dans les « Commentaires additionnels » de la DV.

Chez l'orge, les caractères servant à identifier les variétés permettent une identification plus sûre que chez le blé, car ils ne varient pas selon une plage de valeurs résultant en plus de certitude lors de l'identification des variétés. Pour observer la pureté et l'identité variétale d'une culture pendant l'inspection d'une culture de semences de l'orge, l'inspecteur de culture de semences doit examiner les caractères suivants.

Caractères des plants d'orge après l'épiaison :

De nombreux caractères utiles afin de distinguer des variétés de l'orge doivent idéalement être observés lorsque les grains sont mûrs. Ces caractéristiques peuvent ne pas être présentes si les inspections sont menées avant que la graine a atteint sa pleine maturité. Pour cette raison, certaines des informations ci-dessous peuvent ne pas être tout à fait exact utiles que les inspections de cultures de semences sont généralement menées après les grains commencent à mûrir.

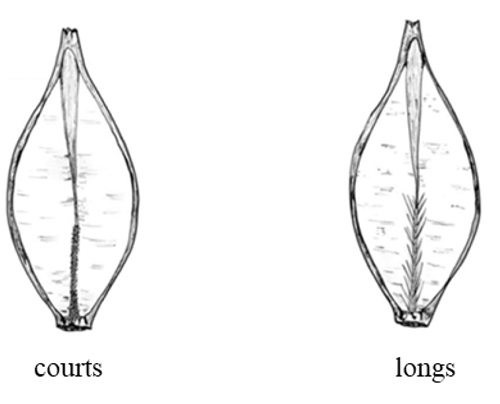

Grain : Chez les variétés à 6 rangs, les grains centraux sont un peu plus gros et plus ventrus que les latéraux; chez les variétés à 2 rangs, la forme et la grosseur des grains sont uniformes. La longueur des poils de la baguette peut être utile pour faire une distinction entre les variétés; ces poils varient de courts à longs et plumeux. La couche d'aleurone, observable sur le grain décortiqué, peut être jaune, blanche ou bleutée.

Barbes de la glumelle inférieure : Chez certaines variétés, notamment celles à épi dense, ces barbes tendent à s'étaler en éventail. Chez d'autres, elles se détachent à mesure que les grains mûrissent; certaines conditions climatiques, comme une extrême sécheresse, peuvent provoquer ce phénomène chez les variétés qui normalement ne perdent pas leurs barbes.

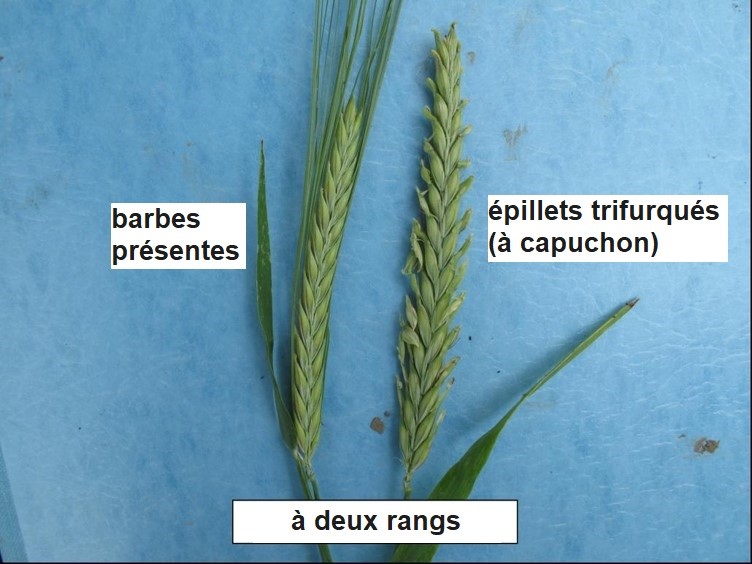

Les barbes de la glumelle inférieure peuvent être décrites comme des barbes absentes, des barbules présentes, des barbes présentes (courtes, moyennes, longues), ou des épillets trifurqués (à capuchon). Les variétés à capuchon et les variétés avec des barbes absentes ne sont pas courantes, mais peuvent être trouvées comme hors-types.

La denticulation des barbes de la glumelle inférieure peuvent être très lisses, lisses, demi-lisses, rugueuses ou très rugueuses.

Anthocyane : Chez de nombreuses variétés, ce pigment violet ou rouge est présent dans diverses parties de la plante au stade végétatif ou reproducteur. Chez la plupart des variétés anthocyanées, la plante tend à perdre cette pigmentation à mesure qu'elle arrive à maturité, mais certaines la conservent dans les 5 nervures latérales de la face dorsale du grain en développement. Il est donc impossible de reconnaître avec certitude les variétés non anthocyanées en examinant seulement le grain mûr, mais la présence d'anthocyane peut être détectée dans les tissus en croissance. À cette fin, les meilleures parties de la plante sont la base de la gaine de la première feuille, les noeuds, les oreillettes et, tout particulièrement, l'extrémité des barbes chez la plante encore verte.

Liste des caractères à prendre en compte lors de l'inspection des variétés d'orge

- hauteur de la plante (y compris la tige et l'épi)

- caractères de l'épi

- port

- longueur (excluant des barbes)

- forme

- glaucescence

- couleur de l'extrémité des barbes des glumelles inférieures (anthocyane)

- longueur des barbes des glumelles inférieures

- port des barbes des glumelles inférieures

- denticulation des barbes de la glumelle inférieure

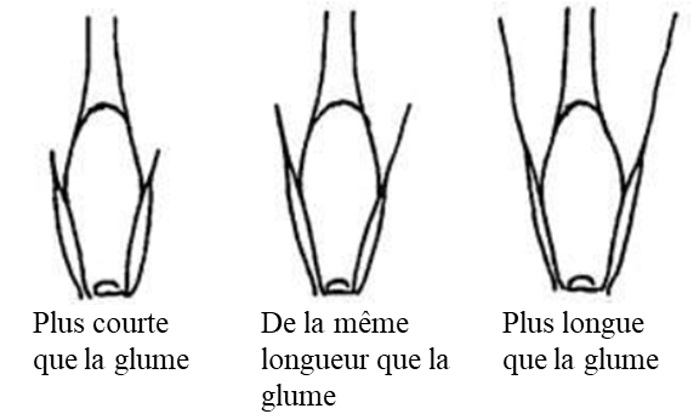

- longueur des barbes de la glume

- Caractères du grain

- couleur de l'aleurone

- longueur des poils de la baguette

Diagrammes de l'orge

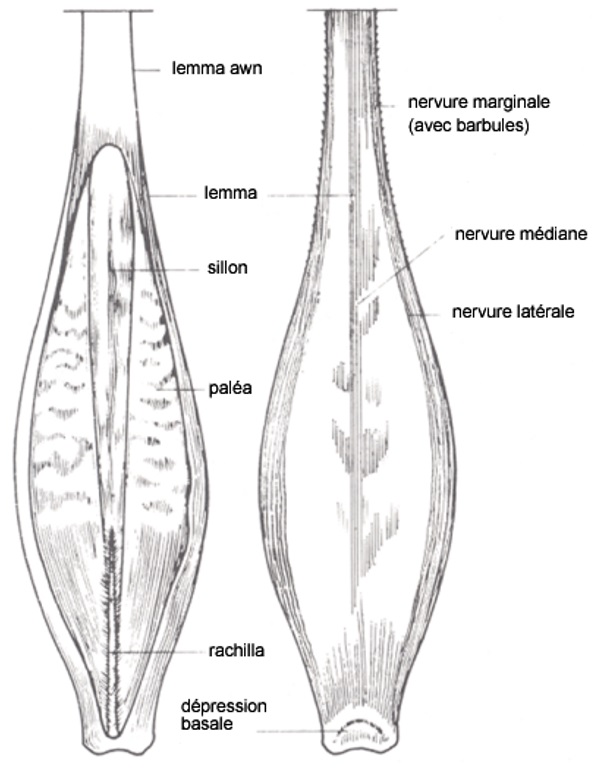

Description du diagramme du grain d'orge

Le diagramme démontre un grain de l'orge ainsi que la barbe de la glumelle inférieure (lemma awn), la glumelle inférieure (lemma), le paléa, le rachilla, le sillon, les nervures marginale (avec barbules), médiane et latérale, et la dépression basale.

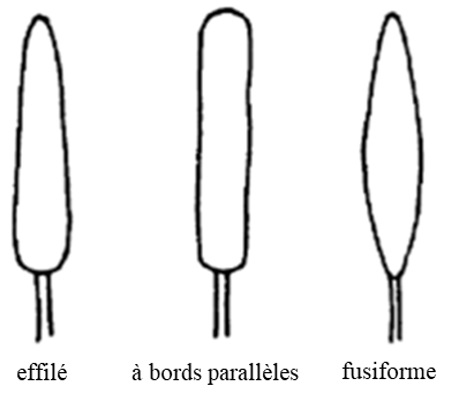

Description du diagramme de la forme de l'épi de l'orge

Ce diagramme montre 3 formes d'épi différentes : effilé, à bords parallèles (cylindrique, non divergent, rubanné) et fusiforme (claviforme).

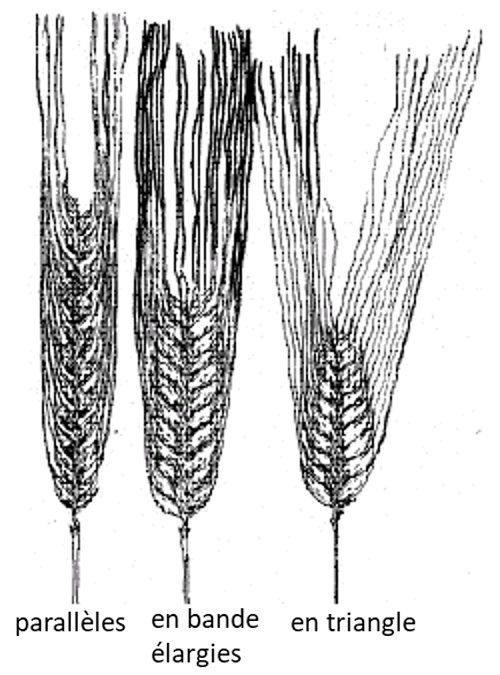

Description du diagramme du port des barbes de l'orge

Ce diagramme montre 3 ports différents des barbes de l'orge : parallèles, en bande élargie et en triangle.

Adaptation à partir des données de 2017 de l'UPOV. Orge – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

Description du diagramme du port des épis d'orge

Ce diagramme montre 5 différents ports des épis d'orge : dressé, semi-dressé, horizontal, semi-retombant et retombant.

Adaptation à partir des données de 2017 de l'UPOV. Orge – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

Description du diagramme de la longueur des barbes de la glume de l'orge

Ce diagramme montre 3 longueurs différentes des barbes de la glume de l'orge : plus courte que la glume, de la même longueur que la glume et plus longue que la glume.

Source : UPOV, 2017. Orge – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

Description du diagramme de la longueur des poils de la baguette de l'orge

Ce diagramme montre les poils courts et longs de la baguette.

Description de la photo de l'orge avec des barbes présentes et orge à capuchon

La photo montre de l'orge à deux rangs avec des barbes présentes à gauche et l'orge à deux rangs avec des épillets trifurqués (à capuchon) à droite.

Annexe IV : Descriptions et diagrammes de l'avoine

L'avoine est une graminée annuelle qui se reproduit par pollinisation directe. Le taux de pollinisation croisée dépasse rarement 0,5 %. La tige comporte une série de noeuds et d'entre-noeuds, et les feuilles sont alternes. Les entre-noeuds sont normalement allongés, au nombre de 4 à 7, et l'entre-noeud supérieur est souvent aussi long que la longueur totale des autres entre-noeuds.

À maturité, la tige se termine par une panicule lâche et clairsemée. L'axe principal de la panicule se termine par un seul épillet. Les ramifications de la panicule sont disposées en groupes alternes le long de l'axe principal, et chacune se termine par un seul épillet. Normalement, la panicule comporte en tout 25 à 45 épillets, selon le génotype et les conditions de croissance. Chaque épillet renferme normalement une à trois fleurs, qui sont enveloppées par les glumes; le sommet de 1 des glumes dépasse légèrement celui de l'autre glume. Généralement, seules les 2 fleurs inférieures de chaque épillet sont fertiles, mais il arrive que 3 fleurs, ou davantage, soient fertiles.

Chaque fleur est parfaite et comporte trois étamines, 1 pistil et 2 lodicules. La fleur est entourée de deux bractées ou glumelles, le lemme et le paléa, qui constituent l'enveloppe des grains récoltés. Bien qu'il existe des types d'avoine de printemps et d'hiver, l'avoine d'hiver n'est pas assez résistante pour survivre aux hivers Canadiens.

Il y a 2 types d'avoine : Avena sativa qui est une avoine vêtue et Avena nuda qui est une avoine nue.

Caractères des plantes d'avoine après l'épiaison

Pour l'observation de la pureté et l'identité variétale d'une culture pendant l'inspection d'une culture de semence, l'inspecteur de cultures de semences doit examiner les caractères suivants.

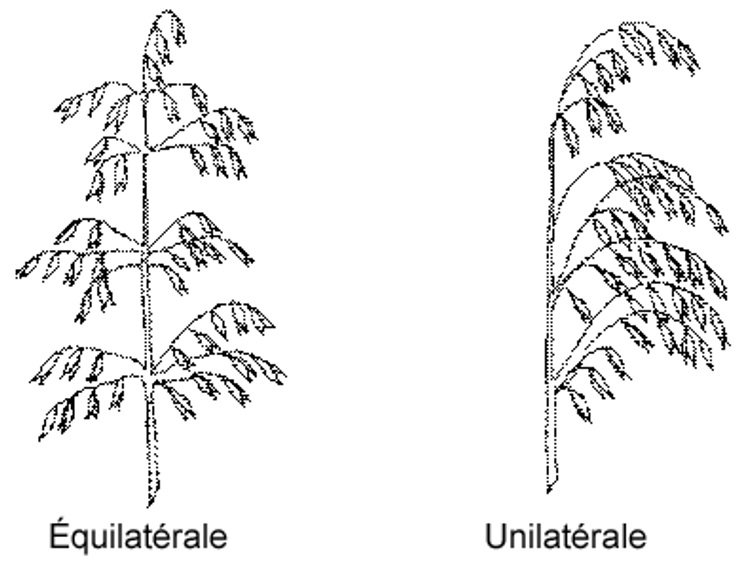

Type de panicule : Les variétés d'avoine peuvent être divisées en 2 groupes selon leur type de panicule. Chez les variétés à panicule équilatérale, ou symétrique, l'ensemble de la panicule a une forme conique, c'est-à-dire un profil triangulaire. Ce type de panicule est le plus commun.

Chez les variétés à panicule unilatérale, toutes les ramifications tendent à être du même côté du rachis. Ces variétés sont parfois appelées en anglais « side oats ». Les panicules unilatérales tendent à s'incliner à cause du poids mal réparti des grains, ce qui les rend faciles à identifier lorsqu'une variété de ce type contamine un champ d'avoine à panicule équilatérale. Il arrive cependant que la présence de ce caractère ne résulte pas d'une contamination, mais simplement d'un effet de bordure, les variétés à panicule équilatérale pouvant produire des sujets à panicule unilatérale en bordure des parcelles, à cause d'un excès d'eau à cet endroit. Les panicules unilatérales présentent parfois un noeud secondaire, ou faux noeud, qui est un renflement du rachis sous le verticille inférieur de la panicule.

Il existe également des variétés à panicule semi-unilatérale ou sub-unilatérale, dont les ramifications ne sont pas exactement disposées de manière unilatérale. Enfin, chez certaines variétés, la panicule est d'abord équilatérale, puis devient semi-unilatérale à mesure que le grain mûrit.

Caractères de la baguette : (observer au stade vert, peu après l'épiaison) La baguette des épillets de la partie supérieure de la panicule possède certains caractères qui peuvent servir à l'observation de la pureté et l'identité des variétés.

Sillons de la baguette : Chez de nombreuses variétés, la baguette présente 2 dépressions longitudinales séparées par une saillie centrale. Ces dépressions forment souvent des sillons le long de la baguette, et la longueur de ces sillons peut servir à distinguer certaines variétés.

Pubescence de la baguette : Chez la plupart des variétés, la baguette est glabre, mais chez certaines leur surface présente des barbules, aiguillons ou poils courts.

Présence d'une arête sur les lemmes : Chez certaines variétés, le premier grain de la plupart des épillets possède une arête qui prend naissance sur la face dorsale de la nervure médiane du lemme. La présence ou absence d'une telle arête et le nombre de premiers grains qui en possèdent une constituent des caractères pour l'observation de la pureté et identité variétale, qu'il faut cependant observer avec prudence, car ils peuvent grandement varier selon les conditions du milieu.

Liste des caractères à prendre en compte lors de l'inspection des variétés d'avoine

- hauteur de la plante à maturité (tige et panicule)

- pubescence de l'entre nœud supérieur

- caractères de la panicule

- longueur de la panicule

- orientation de ramifications de la panicule

- port des ramifications de la panicule

- angle des ramifications latérales (angle entre le rachis et la ramification latérale dominante)

- nombre moyen de grains par épillet

- caractères du grain

- nu ou vêtu

- présence de poils sur la partie inférieure

Diagrammes de l'avoine

Description du diagramme des caractères de la panicule de l'avoine

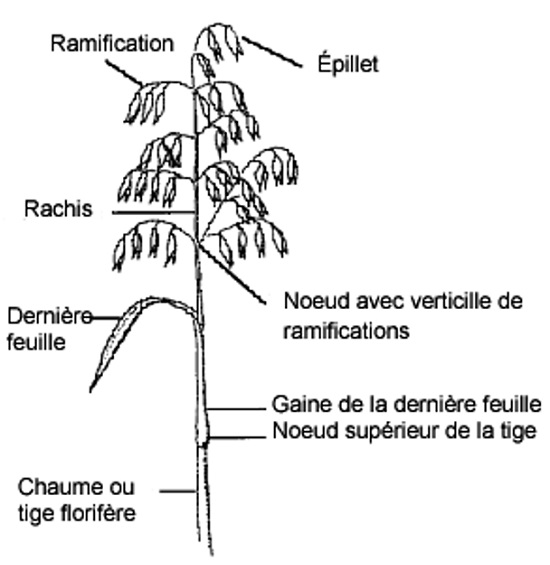

Le diagramme démontre les caractères de la panicule de l'avoine – chaume ou tige florifère, nœud supérieur de la tige, gaine de la dernière feuille, dernière feuille, noeud avec verticille de ramifications, rachis, ramification, et épillet.

Source : UPOV, 2017. Avoine – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

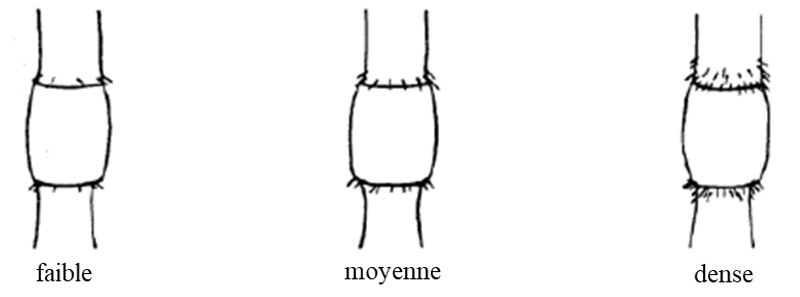

Description du diagramme de la pubescence de l'entre-nœud supérieur de l'avoine

Ce diagramme montre 3 différents degrés de pubescence faible, moyenne et dense.

Source : UPOV, 2017. Avoine – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

Description du diagramme de l'orientation de ramifications de la panicule de l'avoine

Le diagramme démontre 2 orientation différentes de la panicule de l'avoine – équilatérale et unilatérale.

Source : UPOV, 2017. Avoine – Principes directeurs pour la conduite de l'examen de la distinction, de l'homogénéité et de la stabilité. TG/3/12 Genève

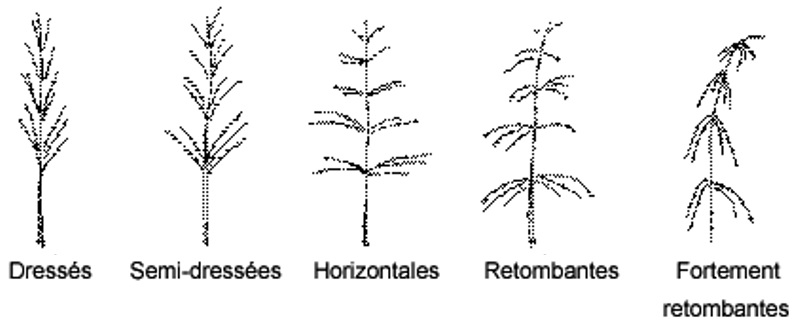

Description du diagramme des ports des ramifications de la panicule de l'avoine

Le diagramme démontre 5 ports différents des ramifications de la panicule de l'avoine – dressés, semi-dressées, horizontale, retombantes, et fortement retombantes.

Annexe V: Description et diagrammes du seigle

Morphologiquement, le seigle ressemble davantage au blé qu'à toute autre céréale. Les feuilles sont de forme semblable à celles du blé, mais elles tendent à avoir une teinte bleutée caractéristique. Normalement, la plante est plus haute et produit moins de talles que le blé. Contrairement aux plantules des autres céréales, la plantule de seigle présente une fine pubescence sur la gaine. Le seigle produit de nombreuses racines, qui sont très ramifiées et s'enfoncent profondément dans le sol.

L'inflorescence est un épi plutôt lâche, mince, long de 10 cm à 15 cm. Chaque noeud du rachis porte un épillet, qui renferme généralement 3 fleurs, dont 2 fleurs latérales fertiles et 1 fleur centrale stérile. Comme chez le blé, les glumelles (lemme et paléa) enveloppant la fleur se détachent facilement du grain au battage. Le lemme est plus long que les glumes, se rétrécit graduellement au sommet, porte souvent des barbules sur la face dorsale de la nervure médiane et se termine souvent par une arête de longueur intermédiaire.

Le grain est plus long et plus étroit que celui du blé. Contrairement aux autres céréales à petit grain, le seigle se reproduit en grande partie par pollinisation croisée, car la plupart des sujets sont auto-incompatibles, et il arrive souvent que des fleurs ne produisent pas de grain. Le port de l'épi varie selon les variétés et peut être dressé ou retombant. Les variétés de seigle peuvent également se distinguer par la forme de l'épi (fusiforme, elliptique ou oblong), la grosseur et la forme du grain ainsi que l'intensité de la coloration bleue ou verte. Les glumes ont 1 port ouvert, ce qui favorise la pollinisation croisée mais rend la plante très sensible à l'ergot.

L'orientation ouverte de la glume de seigle la rend très sensible à l'ergot. Le seigle a une tendance à mûrir rapidement, ce qui rend les épis plus sujets à l'égrenage, et permet seulement une étroite fenêtre de temps pour l'inspection des cultures de semences de seigle.

Liste des caractères à prendre en compte lors de l'inspection des variétés du seigle

- hauteur des plants (y compris la tige et l'épi)

- pubescence de la tige

- degré de coloration

- caractères de l'épi

- port

- aristation

- densité

- longueur (excluant les barbes)

- forme

- glaucescence

Photo et diagramme de seigle

Description de la photo d'un plant de seigle

Photo d'un épi de seigle.

USDA-NRCS PLANTS Database / Hitchcock, A.S. (rev. A. Chase). 1950. Manual of the grasses of the United States. USDA Miscellaneous Publication No. 200. Washington, DC.

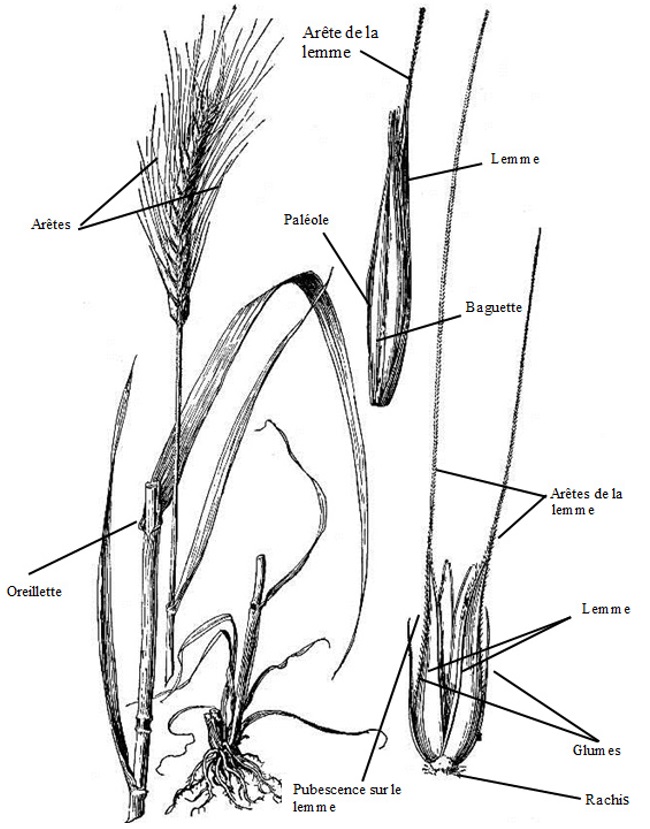

Description du diagramme des parties d'une plante de seigle

Diagramme d'un plant de seigle montrant les arêtes sur l'épi, les oreillettes et des détails de l'épillet et du fleuron (dont la lemme, la paléole, les glumes, le rachis et la baguette).

Annexe VI : Description, diagrammes et maladies de l'alpiste des Canaries, du lin, et du sarrasin

Alpiste des Canaries

L'alpiste des Canaries (Phalaris canariensis) constitue un composant majeur des mélanges de nourriture pour les oiseaux en cage ou sauvages. Les semis d'alpiste des Canaries ressemblent aux semis de sétaire verte ou de maïs : ils sont feuillés finement et ont une couleur dont le ton varie du mauve au rouge à la base de la tige. Les plants matures ont une hauteur approximative de 1 m et possèdent de petits épis compacts. Chez les variétés plus anciennes d'alpiste des Canaries, la base des semences comprend des poils minuscules et piquants faits de silice, ce qui rend la poussière des semences très irritante pour la peau pendant la récolte et la manipulation. L'alpiste des Canaries est une culture à pollinisation directe. Il est à noter que l'alpiste des roseaux (Phalaris arundinacea) est une graminée fourragère et que des renseignements sur cette culture se trouvent dans l'IP 142.1.2-5.

Caractéristiques propres à l'alpiste des Canaries

- longueur et largeur des feuilles

- longueur et largeur de l'inflorescence

- hauteur du plant

- date de maturité

- pubescence de la glumelle inférieure, de la glumelle supérieure et des glumes

Maladie de l'alpiste des Canaries

Tache septorienne

Les feuilles de la partie inférieure du plant qui ont été cachées par un couvert dense peuvent avoir un symptôme différent, soit des « îles vertes ». Les îles vertes constituent des taches infectées qui demeurent vertes, tandis que le reste de la feuille jaunit. Une inspection attentive de la partie atteinte ou de la pointe décolorée de la feuille permettra d'y détecter de nombreuses pycnides (petits organismes qui produisent des spores noires), qui ressemblent à du poivre parsemé sur la feuille. Un miroir grossissant permettra de détecter les pycnides incrustées dans la feuille. Dans des conditions pluvieuses, les pycnides exsudent de petites boules brun doré de spores qui atteignent les feuilles saines en y étant éclaboussées par les gouttes de pluie. Dans le cas des infestations graves, les pycnides peuvent recouvrir le plant tout entier, y compris le sommet.

Lin

Le lin représente une plante annuelle qui atteint une hauteur de 40 cm à 91 cm, selon la variété, la densité du plant, la fertilité du sol et les conditions d'humidité. Le lin est une culture à pollinisation directe, mais une pollinisation croisée de 0,3 % à 2 % peut se produire dans des conditions normales. Les insectes constituent les principaux agents de pollinisation croisée. Le cycle de vie du plant de lin se traduit par une saison de végétation de 45 à 60 jours, une période de floraison de 15 à 25 jours, et une période de maturation de 30 à 40 jours. Le stress hydrique, la chaleur et la maladie peuvent écourter l'une ou l'autre de ces périodes de croissance. Le lin est caractérisé par une période de floraison abondante, mais quelques fleurs peuvent continuer de faire leur apparition jusqu'à la maturité du plant. Au cours du processus de maturation, si les tiges sont exposées à un haut niveau d'humidité du sol et à un milieu très fertile, elles peuvent demeurer vertes, et il peut y avoir une nouvelle croissance qui entraînerait une deuxième période de floraison abondante.

Le plant de lin possède 1 tige principale, mais si la densité du plant est faible et si le taux d'azote dans le sol est élevé, deux branches (talles) ou plus peuvent pousser à partir de la base du plant. La tige principale et les branches engendrent l'apparition d'un arrangement irrégulier et très ramifié de fleurs. L'ouverture des fleurs se met en branle peu de temps après le lever du soleil par temps chaud et clair, et les pétales tombent au début de l'après-midi. Les organes floraux (pétales, sépales et anthères) apparaissent tous en groupes de 5.

Il est possible de distinguer les variétés de lin par la couleur des organes floraux, qui peuvent afficher une couleur allant d'un bleu foncé à un bleu très pâle, ou bien qui peuvent être blancs ou rose pâle. Les anthères affichent une teinte de bleu ou sont jaunes. Le style et les filets qui produisent les anthères sont bleus ou incolores.

Le fruit mature du plant de lin est une capsule sèche. La maturation de celle-ci débute 20 à 25 jours après la floraison. La capsule dispose de 5 segments, qui sont séparés l'un de l'autre par un mur (septum). Chaque segment produit 2 semences séparées l'une de l'autre par une demi-cloison appelée « faux septum », dont les bords peuvent être pubescents ou souples, selon la variété. Une fois la grenaison complétée, la capsule renferme 10 semences. Une moyenne de 6 à 8 semences par capsule est toutefois courante. Au moment de la maturation, les capsules des variétés canadiennes s'ouvrent légèrement, c'est-à-dire qu'elles s'ouvrent à l'extrémité, et les 5 segments se séparent un peu le long des bords. Les capsules s'ouvrent rarement au point où les semences peuvent s'y échapper et tomber.

Les semences de lin sont plates, de forme ovale et pointues à 1 extrémité. Le poids de mille semences est d'environ 5 g à 7 g (moins d'une once), selon la variété et les conditions de croissance. Les semences de différentes variétés peuvent avoir une couleur brun rougeâtre pâle ou foncé, ou jaune. Le phénomène des semences tachetées, qui est caractérisé par une combinaison de jaune et de brun sur la même semence, est causé par des conditions externes et ambiantes. Il ne s'agit pas d'une particularité héréditaire. Les semences sont recouvertes d'une enveloppe (mucilage) qui leur donne un vif éclat et les rend visqueuses dans des conditions pluvieuses. Le mucilage peut parfois absorber l'humidité atmosphérique, ce qui fait coller les semences matures à la surface des capsules. Ce phénomène élimine l'éclat des semences, ce qui leur donne une apparence galeuse et leur attribue une catégorie moindre.

Caractéristiques propres au lin

- anthocyane hypocotyle

- hauteur du plant

- forme des fleurs

- dimensions de la corolle

- longueur, largeur et couleur de la pétale

- sépales mouchetés

- couleur de la pointe du filet

- couleur de la base du filet

- couleur des anthères

- couleur de la base et de la pointe du style des pétales

- dimensions des capsules

- ciliation des faux septums

- couleur des semences

Forme des fleurs de lin

Description du diagramme de la forme de la fleur de lin

3 diagrammes de la forme des fleurs sont présentés – disque plat, entonnoir, et étoile.

Ciliation des faux septums dans les capsules de lin

Description du diagramme de la ciliation des faux septums d'une capsule de lin

Le capsule de lin est présenté avec un faux septum et un septum identifié.

Déhiscence des capsules de lin

Description du diagramme de déhiscence des capsules de lin

2 diagrammes de déhiscence des capsules sont présentés – indéhiscente et semi-indéhiscente.

Maladies de lin

Jaunisse de l'aster

Il est facile de reconnaître les symptômes de la jaunisse de l'aster dans le cas du lin. Ils sont plus visibles pendant et après la floraison. Les feuilles des rameaux infectés de la moitié supérieure du plant ont une couleur jaune vif et ne deviennent pas brunes. Les fleurs en viennent toutes à ressembler aux feuilles et sont caractérisées par une couleur jaune verdâtre. Un même plant peut avoir des rameaux sains et infectés. Les plants gravement atteints sont rabougris.

Chiffonnement

Le chiffonnement qui touche le lin est caractérisé par un rabougrissement, une réduction du tallage, un froncement des feuilles et une diminution de la production des semences, même si l'apparence des fleurs peut sembler normale.

Phialophora asteris

Les symptômes font leur apparition peu de temps avant la floraison, au moment où les feuilles revêtent une couleur vert pâle et mât. De grandes sections de la feuille deviennent rapidement jaune mât, ce qui se fait généralement à partir de la pointe et de la marge gauche. Cette couleur s'étend ensuite vers l'intérieur. Les tissus vasculaires deviennent bruns. Les symptômes se développent d'abord sur les feuilles de la base de la tige et se propagent ensuite aux feuilles plus hautes sur la tige. Les plants gravement atteints sont rabougris, et les épis floraux peuvent être stériles.

Sarrasin

Le sarrasin (Fagopyrum esculentum) provient probablement du Centre et de l'Ouest de la Chine. Il a été transporté en Europe lors du Moyen Âge. Il ne fait pas partie de la famille des graminées et ne constitue donc pas une céréale « véritable ». Le plant dressé mesure de 0,6 m à 1,5m de haut et a des feuilles en forme de cœur. Il a également des semences triangulaires brunes, brun gris ou noires. Le sarrasin pousse mieux dans les régions où règne un climat frais et humide. Sa période de croissance est plutôt courte, soit de 80 à 90 jours. Son mode de croissance est indéterminé, ce qui fait que ses cultures de semences n'atteignent pas toutes leur maturité en même temps. Le sarrasin est une culture à pollinisation libre.

Caractéristiques propres au sarrasin

- couleur des tiges

- épaisseur des tiges

- dimensions des feuilles

- forme des feuilles

- couleur des feuilles

- hauteur du plant

- couleur des fleurs

- densité de l'inflorescence terminale

- couleur des semences

- forme des semences

Forme des feuilles de sarrasin

Description du diagramme de la forme des feuilles de sarrasin

Ce diagramme montre 4 formes des feuilles – ovoïde, hastée, points en flèche, et forme de cœur.

Densité de l'inflorescence terminale du sarrasin

Description du diagramme de la densité de l'inflorescence terminale du sarrasin

Ce diagramme montre 3 densités de l'inflorescence terminale – ombelle lâche, ombelle semi-compacte et ombelle compacte.

Degré de remplissage des graines de sarrasin

Description du diagramme de degré de remplissage des graines de sarrasin

Ce diagramme montre 5 degrés de remplissage des graines – 2 rondes (variétés de F. tataricum seulement) et 3 remplies (bien remplies, légèrement remplies et très légèrement remplies) (variétés de F. esculentum seulement).

Maladie de sarrasin

Mildiou

Les symptômes peuvent apparaître à toutes les étapes de la croissance. Les principaux se traduisent par des lésions chlorotiques importantes et un rabougrissement.

- Date de modification :